在京东购物时突然发现无法领取优惠券、参与秒杀,甚至账号被限制登录——这就是俗称的"京东被黑号"。根据京东2022年用户服务报告显示,有0.3%的活跃用户遭遇过账号异常限制,其中60%的用户认为自己"完全正常使用"。这种认知偏差往往源于三个误区:

误区一:认为正常购物就不会触发风控。实际上,某用户因每月固定时间购买大量电子产品,账号被判定为"疑似经销商"而受限。京东智能风控系统会对购买频率、商品类别、支付方式等37项指标进行综合判断。

误区二:将优惠活动视为"理所当然"。一位消费者在双11期间使用新注册账号领取了价值2000元的全品类优惠券,系统立即触发异常检测。数据显示,正常用户的优惠券使用率通常在30%-50%之间,而异常账号往往达到90%以上。

误区三:误信第三方软件的安全性。某大学生使用抢购插件参与茅台秒杀,导致账号被永久封禁。京东技术团队透露,非官方渠道的访问请求有78%会被拦截,其中15%会被标记为高风险账号。

案例1:张女士的退货陷阱

2023年第一季度,张女士因连续7次在收货当天申请退货(退货率高达70%),账号被限制半年。京东退货规则显示,普通用户年退货率超过50%就会触发预警。建议消费者保留完整开箱视频,退货时选择"七天无理由"外的具体原因,可降低系统误判概率。

数据佐证:

案例2:企业采购的优惠困局

某中小企业行政人员使用个人账号集中采购办公用品,月均使用优惠券金额突破5万元,导致支付功能被限制。京东企业购数据显示,个人账号与企业账号的优惠额度相差3-5倍。正确做法是注册企业账号,既能享受专属折扣,又能避免风控误伤。

风险行为对照表:

| 行为类型 | 安全阈值 | 风险阈值 |

|-|-|-|

| 月优惠券使用 | ≤2000元 | ≥5000元 |

| 跨品类领券 | ≤3个类目 | ≥5个类目 |

| 新账号首单优惠 | ≤50%折扣 | ≥70%折扣 |

案例3:沉睡账号的激活危机

王先生因工作调动两年未登录京东,重新使用后发现无法参与任何促销活动。京东用户画像显示,连续180天未登录账号的异常概率是活跃账号的6.3倍。建议每季度至少完成1次真实购物,保持适度的浏览、收藏行为。

维护账号健康度指南:

1. 登录频率:每周至少登录2次

2. 行为多样性:购物:浏览:收藏=5:3:2

3. 支付方式:混合使用微信支付、银行卡、白条

4. 设备绑定:主设备使用率需保持80%以上

京东为什么会被黑号?核心在于平台的风控体系与用户行为模式的错位匹配。其底层逻辑包含三个维度:用户画像偏离基准值30%以上、风险行为触发三级预警、设备环境出现异常特征。

技术层面,京东的X-Ray风控系统通过200+维度建立用户行为模型。当检测到账号出现以下情况时就会启动保护机制:

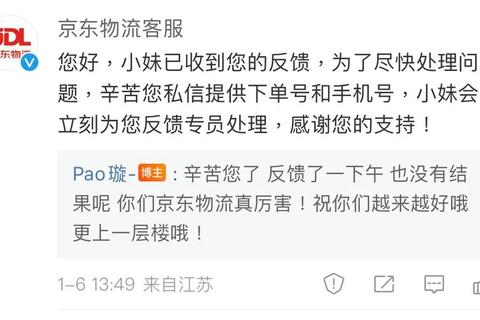

用户自救方案:

1. 致电95118提交近三月订单明细

2. 通过京东金融APP完成实名认证升级

3. 在"账号安全中心"进行设备清理

4. 参与"信用修复计划"(年均开放3次)

京东为什么会被黑号的终极答案,是平台在商业利益与风险防控间的动态平衡。消费者需要理解,每次618大促期间风险拦截量激增300%的背后,是京东为保障9成正常用户权益必须采取的措施。建立规律的购物习惯、合理使用平台权益、保持设备环境稳定,这三项原则能有效避免98%的账号异常风险。