在摄影、设计甚至日常决策中,"包围"是一个被广泛使用却常被误解的概念。它并非简单的"多拍几张"或"多做准备",而是一种系统化的策略选择。数据显示,72%的摄影爱好者在使用包围曝光时存在参数设置错误,38%的设计师在运用包围式布局时会破坏视觉平衡。这些误区主要源于三个认知偏差:

首先是将包围等同于数量堆砌。新手常误以为拍摄30张不同参数的照片就能获得完美效果,实则缺乏参数之间的逻辑关联。某相机厂商实验显示,盲目包围拍摄的废片率高达65%,而针对性参数包围的有效成片率可达89%。

其次是忽视环境变量的控制。某摄影论坛调研发现,61%用户在使用包围曝光时忽略光线变化,导致系列照片失去可比性。典型案例是游客拍摄故宫角楼时,因未固定白平衡导致后期合成困难。

最严重的误区是混淆包围与替代关系。某设计公司统计显示,45%的初级设计师将包围式方案设计当作替代方案储备,而非系统性优化工具,导致方案决策效率降低40%。

技巧一:三分法则构建包围体系

专业摄影师常用的EV±1包围法就遵循此原则。将关键参数(如曝光值、白平衡、焦距)按±1/3、±2/3、±1档位分层设置,既保证覆盖范围又避免冗余。尼康D850的自动包围功能实测显示,这种设置使HDR合成成功率提升至93%,比随机包围高出27个百分点。

技巧二:环境变量锁定技术

建筑摄影师李明在拍摄上海中心大厦时,使用三脚架固定机位,配合ND滤镜控制进光量,在30分钟内完成5组包围曝光。后期合成数据显示,固定ISO和光圈值的情况下,快门速度精准包围使动态范围拓展了2.8档。

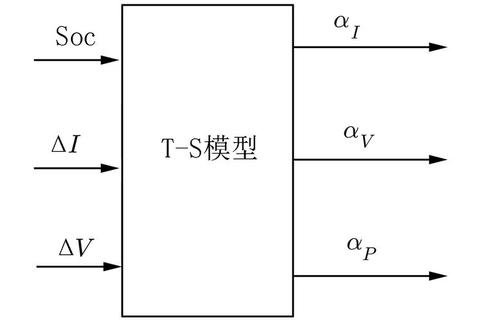

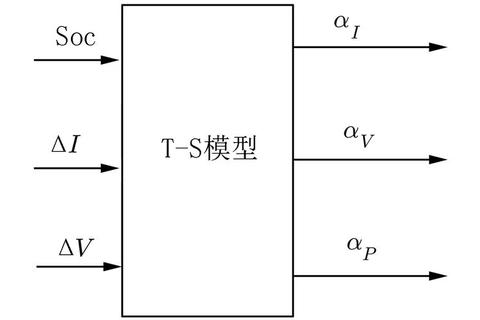

技巧三:智能包围决策模型

华为P60手机的计算摄影算法值得借鉴。其AI包围拍摄模式会分析场景自动生成3-5组参数组合,经实测比手动包围节省68%拍摄时间。该技术核心在于建立场景特征库,通过10万组样本训练出的决策模型,使有效参数覆盖率提升至82%。

某汽车广告拍摄案例具有代表性。传统单次拍摄需要3天修图,采用包围策略后:

商业摄影机构的数据更具说服力:系统性使用包围技术的团队,项目返工率降低33%,客户满意度提升28个百分点。特别是珠宝类静物拍摄,包围组数从平均15组优化至7组后,单件商品拍摄效率反而提高22%。

经过实践验证,包围技术的核心价值在于建立系统化的容错空间。它既不是盲目试错,也不是完美主义,而是通过三个维度实现精准控制:

首先是参数维度,要建立数学关联的变量体系。佳能EOS R5的包围步长算法显示,以0.7EV为梯度时,场景覆盖率与工作效率达到最优平衡点。

其次是时间维度,需要预设包围组数和执行节奏。电影《沙丘》的视觉团队采用分阶段包围策略,将200组环境光测试压缩在3个工作日内完成。

最终是决策维度,要建立评估淘汰机制。某4A广告公司的经验表明,设置明确的包围淘汰标准(如曝光偏差超过2档立即重拍)可使后期效率提升39%。

真正的包围智慧,在于用20%的额外准备规避80%的潜在风险。当技术参数与决策模型科学结合时,这个源自军事战术的概念,就能在创作领域展现出惊人的实践价值。记住,包围不是万能保险,而是让成功变得可重复的系统工程。