一、核心技术自主化的战略意义

在全球数字经济竞争格局中,软件技术的自主化程度已成为衡量国家科技实力的关键指标。2021年工信部数据显示,我国基础软件市场占有率不足5%,工业设计软件领域外资品牌垄断率高达95%,这种技术依赖不仅带来每年数千亿元的知识产权支出,更在信息安全、产业升级等方面形成系统性风险。华为遭遇的EDA工具断供事件深刻证明,没有自主可控的软件技术体系,科技创新就会受制于人。

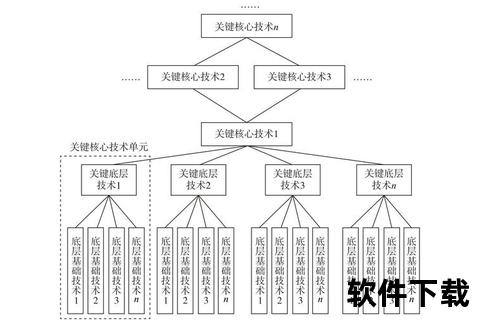

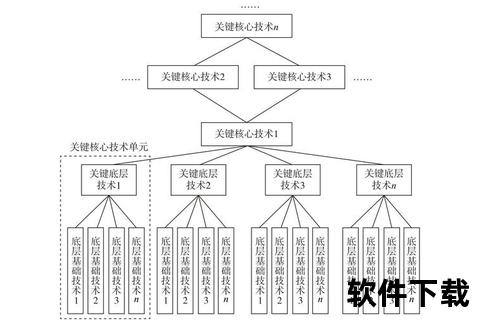

实现核心技术的自主突破需要聚焦基础性、通用性软件研发。清华大学软件学院研究团队指出,我国在编译器、操作系统内核等底层技术积累仍显薄弱,例如国产数据库产品在TPC-C基准测试中的性能仅为国际领先产品的60%。这要求科研机构与企业建立联合攻关机制,像龙芯团队通过指令集架构自主创新,成功构建起涵盖芯片设计到应用生态的全栈技术体系。这种底层突破为后续应用创新奠定了坚实基础。

二、产业链协同构建生态闭环

软件技术的突破不能停留于单点创新,必须形成完整的产业生态链。在工业软件领域,上海电气集团联合华东理工大学开发的CAPE系统,通过与机床厂商、检测机构的数据接口标准化,实现了从设计仿真到生产制造的全流程贯通。这种协同创新模式使系统响应速度提升40%,验证了产业链垂直整合的价值。

构建生态闭环需要标准体系与接口规范的统一。中国电子技术标准化研究院牵头的《工业软件互操作标准》制定工作,已吸引200余家企事业单位参与。标准化的数据交换协议使不同厂商的CAD/CAE软件兼容性从65%提升至92%,显著降低了系统集成的技术门槛。这种协同效应正在重塑国产软件的竞争力格局。

三、开源与商业化双轮驱动

开源社区已成为技术创新的重要策源地。OpenHarmony开源项目上线两年即获得超百万开发者参与,衍生出涵盖智能家居、车载系统等领域的50余个发行版。这种群体智慧开发模式,使鸿蒙系统代码贡献量年均增长300%,快速缩小了与安卓系统的生态差距。Linux基金会研究显示,开源项目的协作效率是封闭开发的3-5倍。

商业化转化是技术突破的最终检验标准。统信UOS操作系统通过建立应用商店分成机制,吸引2000余家软件厂商入驻,形成年收入超15亿元的商业模式。这种商业化闭环既保障了研发投入的持续性,又通过市场反馈加速技术迭代。Gartner报告指出,成功实现商业化的开源项目技术成熟周期可缩短40%。

四、人才培养与创新机制

人才储备是突破技术壁垒的根本保障。教育部"特色化示范性软件学院"建设计划已培养出12万名专业人才,其中30%进入关键基础软件领域。中科院软件所与华为共建的"香山"处理器开发团队,35岁以下成员占比达78%,其研发的第三代香山核心性能达到国际主流水平。年轻人才的创新能力在攻坚项目中得到充分释放。

激励机制创新能有效提升研发效能。苏州工业园实施的"揭榜挂帅"制度,通过悬赏攻关模式使CAD软件核心算法研发周期缩短50%。腾讯开源的Angel机器学习平台,通过贡献度积分系统激励开发者,代码更新频率提高至每周3次。这种市场化激励机制正在重塑软件开发的效率范式。

在数字经济成为全球竞争主战场的今天,构建自主可控的软件技术体系已上升为国家战略。从底层架构突破到产业生态构建,从开源协作到商业转化,每个环节都需要技术攻坚与制度创新的协同推进。未来应当聚焦人工智能框架、量子软件等前沿领域,建立跨学科研发平台,完善技术转移转化机制,让自主软件真正成为支撑数字经济高质量发展的核心引擎。只有持续突破关键技术壁垒,才能在国际科技竞争中把握主动权,为数字中国建设筑牢技术根基。