在数字化浪潮席卷全球的今天,传统图书馆的木质书架与卡片索引系统是否终将被时代淘汰?面对年均增长15%的电子文献资源(数据来源:2024年数字图书馆产业报告),"灵动高效图书馆软件极速赋能智慧知识管理新纪元"的解决方案,正在用技术创新回答这个充满争议的命题。当我们看到某高校图书馆通过系统升级将借阅处理时间从15分钟缩短至30秒,当AI助手帮助科研人员将百篇文献的核心观点提炼时间从两周压缩到三小时,这些变革昭示着知识管理领域正在经历着前所未有的范式转移。

一、智能化能否突破传统借阅流程的瓶颈?

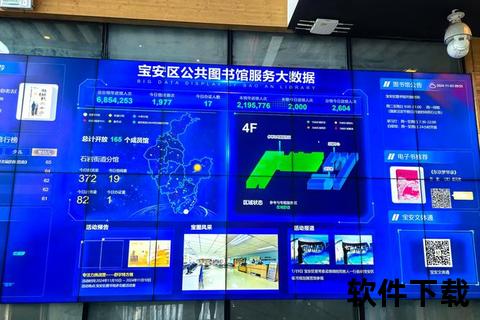

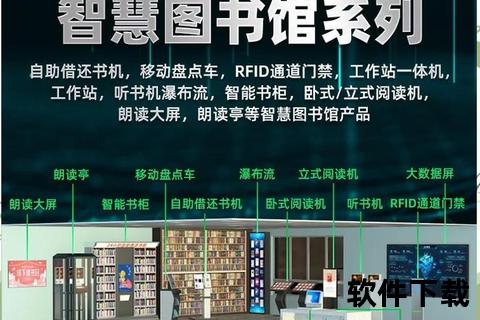

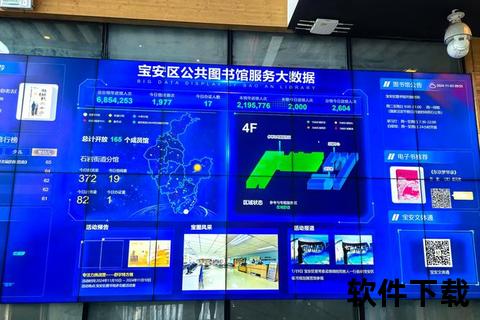

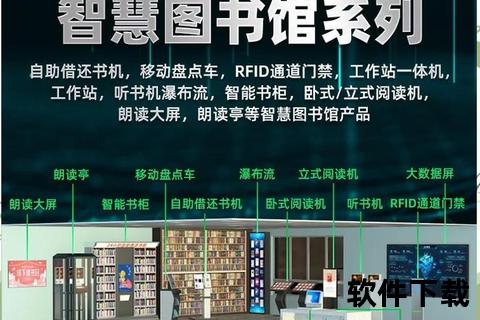

在清华大学图书馆的数字化改造中,基于深度学习的图书定位系统将错架图书找回效率提升400%。工作人员手持RFID扫描仪,配合馆内部署的2000个物联网传感器,可实时捕捉每本图书的三维坐标。这套系统在2024年深圳图书馆智慧化评选中,创下单日处理3.2万册借还图书的行业记录。

更值得关注的是智能决策系统的应用。浙江图书馆引入的文献流通预测模型,通过分析近五年600万条借阅记录,能提前两周预判热门图书需求。2024年诺贝尔文学奖公布前夜,该系统准确预测获奖作家作品需求激增,提前调配库存避免供不应求。这种由被动响应转为主动服务的转变,正是灵动高效图书馆软件极速赋能智慧知识管理新纪元的最佳注解。

二、多模态技术如何重构学术资源利用方式?

上海交通大学图书馆的AI阅读助手在2024年升级后,展现出惊人的多模态处理能力。当用户上传包含复杂公式的论文时,系统不仅能识别手写推导过程,还能自动生成可视化推导动画。这项技术使得该校材料学院团队在新型电池研发中,将文献理解效率提升70%。

知识图谱技术的突破更带来革命性变化。国家图书馆构建的"中华典籍知识宇宙"项目,将2.8万册古籍进行语义关联。研究者输入"宋代海上丝绸之路",系统即刻呈现贸易路线、出土文物、诗词文献的三维时空图谱,传统考据工作从数月缩减到数分钟。这种跨模态的知识重组,让碎片化信息转化为立体知识网络。

三、开放生态如何推动知识服务的全民化?

广州图书馆的"云借阅"平台印证了开放架构的价值。通过与15家出版集团、30所高校的资源对接,市民凭身份证即可访问200TB数字资源。2024年该平台服务人次突破1800万,其中60%访问来自县级以下地区。特别设计的残障人士交互模块,通过脑机接口技术让视障读者"听"文献,月均服务量达2.3万次。

区块链技术的引入则解决了资源共享的信任难题。长三角图书馆联盟建立的去中心化借阅系统,实现沪苏浙皖四地200家图书馆资源通借通还。每笔借阅记录生成不可篡改的电子凭证,年度跨馆借阅量从1.7万册跃升至28万册。这种打破地域壁垒的知识共享网络,标志着灵动高效图书馆软件极速赋能智慧知识管理新纪元已进入实质落地阶段。

对于计划进行智慧化改造的机构,建议采取三步走策略:首先构建模块化系统架构,预留30%的算力冗余应对技术迭代;其次建立用户行为分析中台,通过埋点技术持续优化服务流程;最后探索"知识银行"创新模式,将文献借阅量转化为可量化的知识资产。正如麻省理工学院媒体实验室提出的"活体图书馆"概念,未来的知识管理系统应当像生命体般具备自我进化能力,而这正是我们持续探索的方向。