面对社交场景时的不安与紧张,恐女症可能成为许多人难以跨越的心理障碍。本文将从心理机制到行动策略,提供系统化解决方案,帮助个体逐步克服恐惧,重建健康社交模式。

一、理解恐女症的核心机制

恐女症并非单纯的性格内向,其根源可能涉及成长经历、社会观念或潜意识中的负面联想。研究表明,过度敏感于异性评价、对亲密关系的错误认知或曾遭遇社交挫折的人群更容易出现此类症状。核心机制可总结为三点:

1. 认知偏差:将普通互动解读为威胁,例如认为女性会嘲笑自己的言行。

2. 生理反应:接触异性时心跳加速、出汗或语言能力下降,形成条件反射。

3. 回避循环:因恐惧而减少社交,导致经验匮乏,进一步加剧焦虑。

关键点:打破恶性循环需从认知重塑开始,明确“恐惧源于想象而非现实”。

二、分阶段心理调适策略

阶段一:自我接纳与目标设定

接纳现状:承认恐惧的存在,避免自责。可通过日记记录触发场景,分析具体担忧。

微目标设定:例如每周与异性进行一次简短对话,逐步积累信心。

阶段二:认知行为疗法(CBT)实践

挑战负面思维:当产生“她一定觉得我很蠢”时,自问:“是否有证据支持这一结论?”

替代性假设:用积极假设替代消极预设,例如“对方可能愿意倾听我的观点”。

阶段三:暴露疗法与脱敏训练

分级暴露:从低压力场景(如线上交流)过渡到现实互动,每次暴露后记录感受。

放松技巧:深呼吸、渐进式肌肉放松可缓解即时焦虑。

三、社交实战中的技巧应用

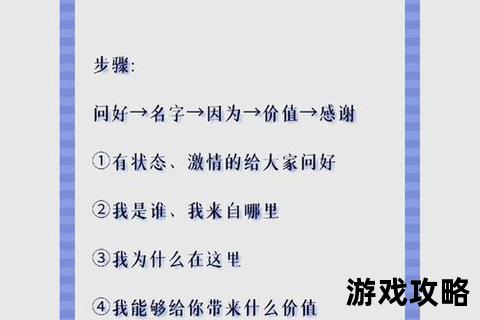

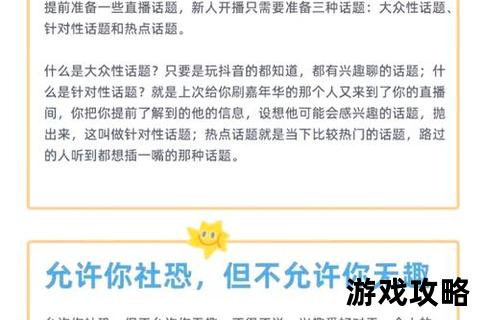

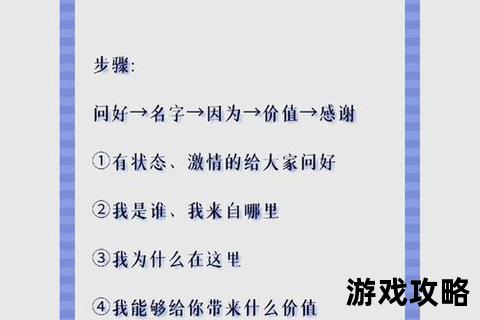

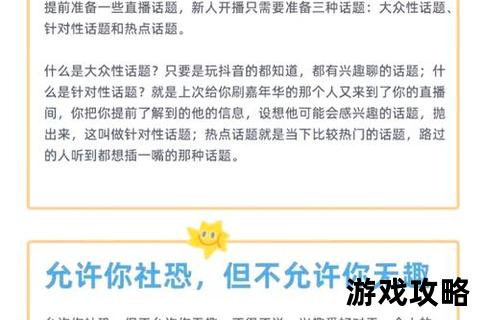

1. 破冰与话题选择

通用话题库:准备天气、兴趣爱好、近期事件等中性话题,避免涉及隐私或争议内容。

倾听优先:通过提问(“你觉得这部电影如何?”)引导对方表达,减少自我暴露压力。

2. 非语言信号管理

眼神与姿态:保持自然微笑,避免紧盯或完全回避目光;开放式身体姿态传递友善。

语音控制:放慢语速、降低音调可显沉稳,减少颤抖或急促感。

3. 应对尴尬场景

预设应急预案:若出现冷场,可坦然承认“突然不知道说什么了”,化解紧张氛围。

转移焦点法:通过递纸巾、分享物品等动作转移注意力,避免过度关注自身失误。

四、用户反馈与调整建议

成功案例参考

用户A(25岁,程序员):通过每周参加读书会,6个月后已能自如组织小组讨论。其经验为“专注于共同兴趣而非性别差异”。

用户B(30岁,自由职业者):使用CBT记录负面思维后,发现80%的担忧从未发生,焦虑程度降低50%。

常见误区警示

急于求成:强迫自己频繁接触异性可能导致反效果,需尊重恢复节奏。

过度依赖技巧:机械化使用话术可能显得不自然,真诚态度比完美表现更重要。

五、未来发展与持续提升

1. 技术辅助工具:虚拟现实(VR)社交模拟程序正在开发中,用户可自定义难度进行训练。

2. 社群支持趋势:线上互助小组提供匿名分享环境,降低初期实践的心理负担。

3. 长期心态建设:克服恐女症仅是起点,最终目标是建立平等、包容的社交观,接纳个体差异性。

总结:恐女症的改善是一个渐进过程,需结合科学方法与实践勇气。通过认知调整、渐进训练与实战技巧,个体可逐步摆脱恐惧束缚,拥抱更广阔的社交可能性。记住,每一次微小的尝试都是通向自信的关键一步。