近年来,“手游费用手游好费钱”成为玩家群体的高频讨论话题。数据显示,头部RPG和策略类手游的付费用户年均消费可达数千元,部分重度玩家单月充值金额甚至突破五位数。这种现象背后,是游戏厂商通过精心设计的数值模型与心理机制,构建出“资源获取—能力提升—社交竞争”的闭环。以卡牌类游戏为例,其经济系统会预设不同类型玩家的成长节奏,通过体力限制、VIP特权分层和稀缺道具投放,持续刺激玩家付费欲望。

从经济模型角度看,手游的付费设计遵循“刚性需求+弹性需求”的双轨策略。例如《阴阳师》等游戏将式神升星、御魂强化等核心玩法设置为“刚性需求”,玩家通过日常任务仅能获得基础资源,而高阶资源则需通过抽卡或付费礼包获取。“限定皮肤”“排行榜特效”等“弹性需求”则利用社交攀比心理,促使玩家为差异化体验付费。研究表明,超过60%的付费行为由“追赶头部玩家进度”或“维护社交地位”的心理驱动。

装备系统是手游付费体系的重要载体。在《热血传奇》《龙族幻想》等MMO游戏中,装备存在“绑定”与“非绑定”的分野。绑定装备可通过副本稳定获取,但属性平庸;极品装备往往需通过付费抽奖、限时活动或玩家交易获得,其爆率可能低至0.01%。这种设计既保障了免费玩家的基础体验,又为付费玩家创造了“战力碾压”的快感。例如《星辰变归来》中,顶级武器“诛仙剑”的合成需要消耗价值约2000元的材料,直接刺激了玩家的付费转化。

装备强化机制则进一步放大付费需求。以《梦幻西游》为例,一件160级装备的打造包含宝石镶嵌、熔炼、特技附加等12个强化维度,每次强化成功率随等级提升呈指数级下降。数据显示,将武器从+15强化至+16的平均成本约为648元,但失败后可能触发“等级降阶”的惩罚机制,迫使玩家持续投入。这种“沉没成本效应”使得超过38%的玩家在首次付费后三个月内会进行二次充值。

手游付费模式经历了三次革命性迭代。早期“道具收费”模式通过售卖属性加成道具直接打破平衡,引发大量玩家流失。第二代“外观付费”模式以《英雄联盟》为代表,将付费点转移至皮肤、坐骑等非战力内容,但其收入天花板明显。当前主流的第三代“订阅制”模式,如《原神》的纪行系统、《王者荣耀》的战令系统,通过每日任务捆绑和阶梯式奖励,将付费行为拆解为长期小额支出。数据显示,订阅制手游的玩家月留存率比传统模式高出23%。

新兴的“Play-to-Earn”模式正在冲击传统付费逻辑。《尼尔手游》等作品允许玩家通过出售游戏内资源兑换现实货币,但这种模式容易引发工作室泛滥和通货膨胀。例如某款区块链手游中,顶级装备的市场价格一度被炒至2.3个比特币,导致经济系统崩溃。这提示厂商需在盈利模式创新与系统稳定性间寻找平衡点。

玩家付费行为受多重心理机制影响。ELM(精细加工可能性模型)研究显示,68%的冲动消费源于“外围路径”刺激——如限时折扣的倒计时UI、全服广播的抽奖公告等视觉化设计。而“核心路径”付费则与游戏品质深度绑定,例如《明日方舟》凭借精良的剧情和角色塑造,使角色付费率高达51%,远超行业平均水平。

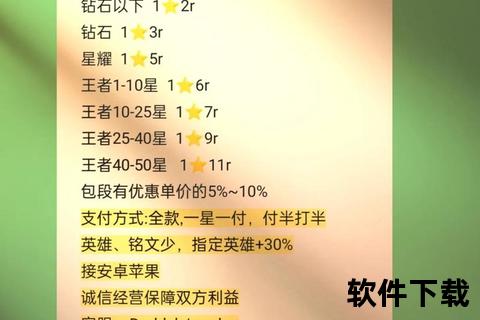

社交比较理论揭示了付费行为的深层动因。当玩家发现好友排行榜前10名均拥有最新限定皮肤时,其付费意愿会提升3.2倍。这种现象在《天涯明月刀》等强社交手游中尤为显著,帮派战力的集体竞争迫使个体玩家不断追加投入。但需警惕的是,过度依赖社交压力可能导致玩家流失,某武侠手游就因“战力差距过大”导致30%免费用户在首周弃坑。

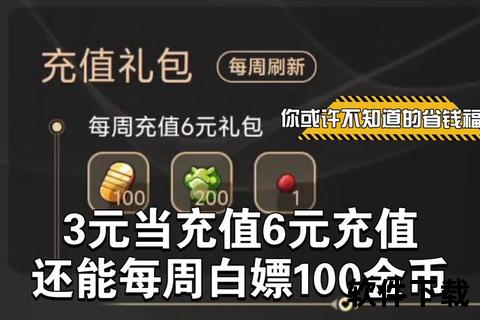

面对“手游费用手游好费钱”的现状,玩家可采取多维应对策略。零氪玩家应聚焦资源规划,例如《梦幻西游》中通过师门任务、帮派贡献等稳定渠道获取装备强化材料,利用交易市场低买高卖积累金币。轻度付费玩家建议锁定“性价比最高”的月卡或首充礼包,某数据显示购买30元月卡的玩家,其单位金币获取效率是直充用户的1.7倍。

厂商层面需重构付费伦理。研究指出,采用“公平箱庭”设计的手游——即付费仅加速非必要进程,不影响核心竞争——其LTV(用户生命周期价值)反而比Pay-to-Win模式高19%。例如《第五人格》通过差异化皮肤属性和排位赛奖励分离,既保障营收又维持了竞技公平性,该模式值得行业借鉴。

从产业演进角度看,未来手游付费设计或将走向“内容价值付费”与“服务增值付费”的双轨制。一方面,通过高质量DLC剧情、定制化角色故事等深度内容实现溢价;提供云存档、跨平台数据同步等增值服务创造新盈利点。唯有建立可持续发展的付费生态,才能破解“手游费用手游好费钱”的行业困局,实现玩家体验与商业收益的双赢。