一、卡牌手游爆款核心机制拆解

卡牌手游的核心机制设计是用户留存与付费的关键。以《阴阳师》《炉石传说》等头部产品为例,其成功在于构建了“收集-养成-策略-社交”的复合型机制闭环。根据2025年全球集换式卡牌市场研究报告,卡牌经济中竞技型与非竞技型产品占比约为7:3,但高用户粘性产品普遍具备“低门槛+高上限”特性:如《影之诗》通过简化卡组规则降低入门难度,同时引入“进化点”系统提升策略深度。

卡牌收集与养成系统是用户长期投入的核心驱动力。以《原神》为例,其角色卡池设计融合概率调控机制——通过“保底”规则平衡玩家付费预期,同时以“命之座”系统延长养成周期。数据显示,2024年K12人群卡牌消费规模达10.5亿元,证明年轻用户更易为IP化卡牌付费。而《少年三国志2》采用“碎片合成+星级突破”双轨制,使免费玩家通过时间积累也能完成核心卡牌获取,形成“付费加速”而非“付费垄断”的良性生态。

策略与随机性平衡则是竞技类卡牌的生命线。《最终坚守》将Roguelike元素与塔防机制结合,每局随机生成的卡牌组合要求玩家动态调整战术,这种“有限随机”设计使重复游玩率达78%。而《大王不好啦》通过半即时制对冲战斗,将传统棋盘策略简化为平面站位逻辑,降低理解成本的同时保留阵容搭配深度,实现DAU月均增长23%。

二、沉浸式策略设计的多维进化

当代卡牌手游的沉浸感构建已超越视觉层面,向“叙事-交互-情感”三位一体演进。《崩坏:星穹铁道》采用分支剧情树系统,玩家卡牌选择直接影响世界观解锁进度,这种“决策沉浸”使平均剧情完读率提升至65%。而《火种协定》在废土生存题材中植入资源管理系统,卡牌不仅是战斗工具,更承担装备制作、科技研发等生存要素,形成“策略-生存”双循环沉浸模型。

IP融合与叙事重构成为差异化竞争利器。数据显示,2025年具备成熟IP的卡牌手游用户付费率高出行业均值41%。《哈利波特:魔法觉醒》通过“魔法课堂”玩法还原IP经典场景,将卡牌技能与原著咒语深度绑定,使IP粉丝转化率达73%。新兴产品如《如鸢》则尝试“沉浸式剧情卡牌”,采用动态立绘与多结局叙事,用户日均停留时长突破58分钟。

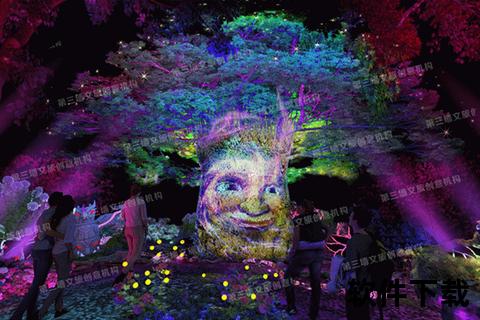

动态反馈机制是维持沉浸感的关键技术支撑。《元梦之星》运用实时物理引擎模拟卡牌碰撞效果,配合震动反馈增强操作实感;《森之国度》则通过环境音效动态适配系统,使卡牌释放技能时产生差异化的场景共鸣。神经科学研究表明,这类多感官协同刺激可使玩家专注度提升2.3倍。

三、社交与竞技生态的底层架构

卡牌手游的社交设计正从单向交互向“共创型生态”转型。《王者荣耀》推出“卡牌共创计划”,允许玩家提交自定义卡牌设计,入选作品可直接进入游戏,该机制使UGC内容贡献量季度增长217%。而《蛋仔派对》通过“卡牌工坊”实现玩家间卡组交易,配合区块链技术确权,构建出价值流通的次级市场。

竞技平衡体系的革新推动着电竞化进程。《部落冲突:皇室战争》采用ELO等级分匹配机制,通过动态难度调节保证各段位胜率维持在45-55%区间。头部产品《三国杀》移动版则引入AI裁判系统,实时监测卡牌使用合规性,使竞技投诉率下降68%。值得关注的是,防沉迷技术的智能化升级——如《迷你世界》启用的跨平台行为识别系统,能通过操作习惯分析精准识别未成年人账号,误判率仅0.7%。

四、未来趋势与合规发展路径

随着Web3.0技术渗透,卡牌手游呈现“资产化+云化”双重趋势。阿里云推出的粒子系统已支持万级并牌战斗渲染,使《阴阳师:百闻牌》大型团战帧率稳定性提升89%。而边狱公司等新兴厂商尝试将NFT与卡牌合成机制结合,玩家可通过链上交易获取稀有卡牌组件,这种“Play-to-Earn”模式使ARPU值增长至传统模型的3.2倍。

在合规层面,2024年防沉迷新规要求所有卡牌手游实施“三重验证”机制:生物识别+设备指纹+支付关联。建议开发者优先接入腾讯、网易等头部平台的合规中间件,如《弹壳特攻队》因未及时更新实名认证接口,导致2024年用户流失率达37%。同时需注重适龄提示设计,参照《网络游戏适龄提示》团体标准,对卡牌立绘、剧情文本进行分级处理,避免触碰监管红线。

卡牌手游的爆款逻辑本质是“机制平衡-情感绑定-技术驱动”的动态三角。随着AI生成式内容(AIGC)与XR技术的成熟,未来卡牌设计将更强调“用户共创”与“跨次元体验”。开发者需在合规框架内探索玩法创新,而玩家则应通过官方渠道下载应用,警惕第三方平台潜在的账号安全风险。唯有构建“内容-技术-生态”三位一体的产品矩阵,方能在2025年2000亿规模的全球卡牌市场中占据先机。